附属人類進化モデル研究センター概要

附属人類進化モデル研究センター(センター)は平成11年(1999年)4月1日に霊長類研究所附属施設である旧サル類飼育保健管理施設を改組して発足した。1969年に創立された前身のサル類保険飼育管理施設では自家繁殖体制を確立するために、特に実験利用が多いと想定されたニホンザルとアカゲザルを中心に野生由来個体の導入が行われた。これらを繁殖母群として研究用サル類の生産が進められ、所内での研究については1980年代の初めに自家繁殖体制がほぼ確立した。センターはサル類の特色ある研究の推進とともに、ヒト行動進化研究センター(EHUB)全体の実験用サル類の育成、供給を担っている。EHUBはサル類を対象とした実験的研究により、広くヒトの行動特性の進化の生物学的基盤の解明を目指している。センターはEHUBの3分野および附属国際センターと協力して、実験動物科学の観点からこのミッションを推進している。各教員はそれぞれの専門性を生かし、特色ある研究をおこなっている。大学院教育に関しては京都大学の理学研究科生物科学専攻の1分科である実験動物科学分科を担当している。

サル類の育成、供給と管理をおこなうためEHUBには大型放飼場、グループケージ、個別ケージなど様々な飼育設備があり、合計で約1200頭の類人猿やサル類を飼育している。センターはこれらすべてを一元的に管理しており、教員に加えて7名の技術職員(内2名は獣医師)、1名の支援職員(事務担当)、十数名の非常勤職員(飼育、検査、獣医補助等担当)が勤務している。

リサーチリソースステーション(RRS)

リサーチリソースステーション2005年度予算で概算要求が認められていたRRSが、2006年度末に完工し、霊長類研究所(当時)の第2キャンパスとしてオープンした。研究所東約2kmの小野洞地区の借地およそ10ヘクタールに3式の放飼場、管理棟、育成舎、排水処理施設、調整池などを備え、数百頭のニホンザルを群で飼育して、多様な研究や繁殖を行う施設である。自然の地形や樹木をそのまま生かして豊かな飼育環境とし、野生に近いサルの生活を再現して霊長類研究の新たな展開を可能にするとともに、ニホンザルバイオリソースプロジェクト(NBR)に必要となるニホンザルの繁殖も担うものである。狭隘となった官林キャンパス以外の場所に、新しい価値を持ったサル類の大規模飼育施設を建設したいとの構想は10年越しのものであった。この間、いくつかの候補地について検討、交渉を重ねてきたが、研究所の至近の地に実現の運びとなったことは、研究利用のうえでも管理面でも最適な結果となった。実現に至るまでの間、関係諸学会やNBR委員会から各方面に要望書を出していただくなどのご支援があったことが大きな推進力となった。

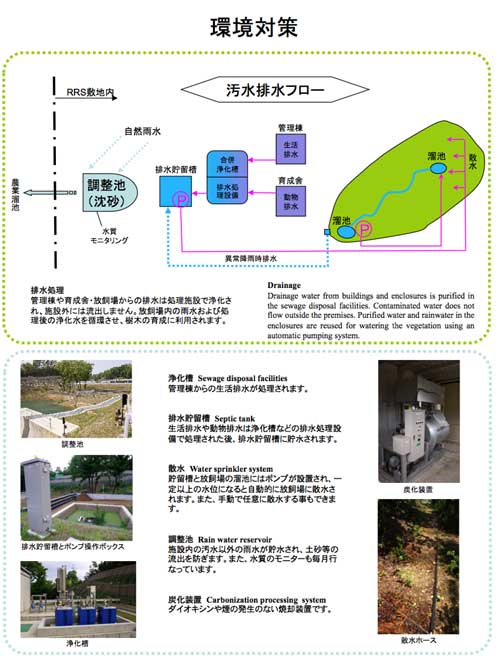

自然公園法、都市計画法、砂防法、森林法などの諸規制がかかった地域であるため、それらをクリアする動植物調査などに時間を要したが、犬山市などの支援を得て認可を受け、無事に開所式を迎えることができた。ギフチョウの繁殖地であり、食草のカンアオイの移植作業から始める異例の工事となったが、1年後の2007年春には移植先での産卵も確認された。RRS 用地は農業用ため池の水源の一部にもなっていることから、排水の処理については検討を重ねた。管理棟や育成舎からの排水は汚水処理の後、放飼場雨水と一緒に1500トンの容量を持つ排水貯留槽に溜め、放飼場へポンプ圧送して樹木に灌水する方式として、場外へ出さずに処理することとした。その他の雨水は調整池を経てため池に放流される。また、現地での水質・騒音・臭気などを定期的に測定するほか、近隣の市民にも環境モニターを委嘱して月2回の報告を受け、これらを毎年持ち寄って住民参加の検討会議を開くことにしている。地元との密接な協力関係を維持することは施設の存続にとって必須である。

RRS の建設に先立って2003年度に建設した試験放飼場(第4、第5放飼場)での飼育実験を重ねてきたが、フェンスの設計やサル捕獲方法などは基本的にこの試験的開発で得た知見を基にした。ただ2006年度に動物の愛護および管理に関する法律が改正され、特定動物の擁壁式飼育施設では部外者と動物が直接接触しない構造が義務付けられたため、RRSでは放飼場フェンスを2重構造にする必要が生じた。経費は増大したが、フェンス2重化はサルの逸走を防止するうえでも有効である。セキュリティとしては何重もの方策を組み合わせた。放飼場フェンスは、通風のために下部はメッシュ構造としたが、上半分は平滑な金属パネルとして、サルが登れないようにした。念のため、フェンス上部には4本の高圧電気柵も設置した。さらに放飼場の全周には、新しく商品化された広域侵入検知システムを導入した。これは地上に平行に敷設したセンサーケーブルの上を、ヒトを含む動物が横切ったときに生じる電界変化を感知して監視モニター上で表示するものである。道路や調整池堰堤などセンサーケーブル敷設ができない部分は、赤外線ビームによる検知装置を設置した。これらの侵入検知システムはTVカメラと連動して画像を記録し、また設定した電話番号に自動通報する。停電時は自動的にバックアップする機能も備えている。